Mortal Kombat: 30 anos da decapitação que mudou a história

Há três décadas nascia o Mortal Kombat e poucos meses depois eu entrava num boteco para vivenciar algo impensável em um jogo: violência nua e crua!

Dori Prata 1 ano atrás

Eu sou uma pessoa bastante saudosista, nunca escondi isso e quanto mais o tempo passa, com mais carinho lembro de situações relacionadas a games que marcaram minha infância. Imagine então o quão emocionado fiquei ao me dar conta de que lá se foram três décadas do lançamento de um dos títulos mais influentes da indústria, o Mortal Kombat.

- Street Fighter: a trajetória de um dos jogos de luta mais famosos

- Os easter eggs e referências no filme Mortal Kombat

Criado numa época em que não tínhamos a internet para nos manter informados, quem tinha ouvido falar sobre o projeto foi através de revistas, mas esse não foi o meu caso. Para mim, tal jogo só se tornou conhecido devido o boca-a-boca, só depois dele ter aparecido num boteco que ficava na ruazinha que passava nos fundos da minha casa.

Como eu ainda morava em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, deve ter sido no início de 1993 que começaram os burburinhos sobre a nova máquina que havia chegado naquele conceituado estabelecimento e aqui vale uma observação importante. Para quem não viveu a época de ouro dos fliperamas, aproveitar os jogos lançados para eles exigia uma mistura de coragem e astúcia, com uma pitadinha de falta de responsabilidade.

Sim, ao contrário das lojas que apareceram nos shoppings depois, nos bairros mais pobres os arcades — termo que também só fui conhecer alguns anos mais tarde — só estavam disponíveis em botequins. Para jogar em um daqueles títulos era preciso dividir espaço com senhores com uma boa quantidade de álcool no organismo, muitas vezes fumantes e/ou com moleques sedentos pelos trocados que carregávamos nos bolsos de nossas surradas bermudas.

Obviamente, ambientes assim estavam longe de ser recomendado para um pré-adolescente, o que fazia com que nossas incursões aos bares acontecessem de forma sorrateira, sem que nossos pais soubessem. Na época em ficava indignado com a proibição, mas hoje entendo o motivo para minha mãe não querer que eu passasse a tarde debruçado num gabinete cheio de marcas de queimado por cigarros enquanto ouvia algum sujeito reclamando da vida numa língua difícil de ser compreendida.

Para ser sincero, eu nunca cheguei a presenciar algo muito grotesco enquanto disparava hadoukens contra algum “World Warrior“ que ousou me desafiar. Nem mesmo cheguei a perder moedas para as mãos rápidas de algum espertinho, mas pensando agora, acho que essa minha passagem relativamente tranquila pelos fliperamas se deve muito à sorte.

Mas voltando ao momento em que tomei conhecimento do Mortal Kombat... Lembro que certo dia um dos amigos que morava no mesmo prédio chegou esbaforido da rua. Nem sei ao certo qual deles trazia as boas novas, mas nunca esquecerei a maneira entusiasmada como o garoto se referiu ao que tinha acabado de ver no Bar Doce Lar (nome meramente ilustrativo).

Segundo ele, o lugar frequentado por gente de tão alto garbo e que devia medir uns cinco ou seis metros quadrados tinha trocado uma das duas máquinas que existiam por lá. Não tenho certeza sobre qual foi levada embora, mas sei que a que ficou era o Street Fighter II. Já a que chegou, era difícil acreditar na descrição feita pelo meu vizinho.

Embora a novidade funcionasse como o jogo de luta criado pela Capcom, ele trazia lutadores reais, não os desenhos com os quais nos acostumamos a trocar socos e chutes virtuais. Se fosse verdade o que aquele moleque dizia, estávamos entrando numa nova era dos videogames, uma em que imagens parecidas com filmes se tornavam interativas e em que podíamos controlar atores reais.

Mas não era apenas isso. O jogo — que ele nem sabia o nome direito — apresentava um nível de violência que parecia improvável de existir naquela mídia. Com sangue voando cada vez que um dos personagens eram atingidos, no final da luta o jogador vencedor tinha a possibilidade de acabar com o adversário com um golpe especial, uma finalização que exigia uma sequência específica de comandos e que as pessoas ainda estavam aprendendo a realizar.

E apesar de um certo ceticismo da nossa parte, evidentemente tanto eu quanto meus amigos ficamos muito empolgados ao ouvir tudo aquilo. Todos queriam correr para o Bar do Manel (novamente, nome fictício) para ver se tudo o que havia sido nos contado era real, mas aí eu esbarrei numa enorme barreira.

Here is our 3rd video celebrating Mortal Kombat’s 30th anniversary! (More to come!) This is more of a fun video that features behind-the-scenes of us filming one of MK’s most recognizable characters. Raiden was played by a FANTASTIC martial artist and friend, Carlos Pesina. pic.twitter.com/IeBEAN6883

— Ed Boon (@noobde) May 4, 2022

Já contei essa história outras vezes, mas quando o Mortal Kombat foi lançado eu estava veementemente proibido de colocar os pés num boteco para jogar fliperama. Preocupado com o ambiente em que aquelas máquinas se encontravam, um dia meu pai me deu um ultimato: se eu voltasse a frequentar aqueles lugares, o castigo que receberia seria perder o Mega Drive que ele havia me dado.

Essa regra deve ter sido imposta a mim lá por 1992 e a partir de então passei a segui-la. Por mais que adorasse vários títulos que só existam naquela plataforma, o risco de ficar sem o meu tão adorado videogame não valia a pena. Porém, eu precisava conhecer aquele jogo de luta e algo muito importante aconteceria naquele meio tempo.

Em janeiro de 1993 eu perdi meu pai de forma trágica e mesmo respeitando sua memória e tentando entender o motivo para ele não me querer jogando em botequins, passei a achar que estava na hora de aderir ao que todo adolescente sabe fazer de melhor: quebrar as regras. Após alguns dias pensando se eu deveria mesmo seguir com o plano, juntei algumas moedas que encontrei pela casa e parti em direção ao “local do crime”.

Me considerando um verdadeiro fora da lei prestes a entrar num saloon do velho oeste, fiquei um pouco decepcionado ao notar que havia umas quatro ou cinco pessoas ao redor do famoso gabinete. Também senti uma pontada de tristeza ao perceber Ryu, Ken e Guile abandonados na máquina ao lado. Não ter ninguém jogando ali era algo muito raro, mas entendi que talvez aquela situação fosse fruto do progresso, uma inevitável passagem de bastão.

Enfim, me recompus e conforme chegava perto do tal Mortal Kombat, pude ver no pequeno vão entre aqueles que estavam jogando que o meu amigo não tinha exagerado. De fato, a impressão era de estar vendo o Jean-Claude Van Damme brigando com um dos seguidores de Lo Pan, do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido.

Na hora nem me dei conta daquilo, mas eu estava diante de um daqueles momentos que ficam marcados na nossa memória. Ali eu estava vendo a história sendo escrita em tempo real, tendo o primeiro contato com um clássico que impactaria a indústria de videogames de muitas formas, incluindo aí implementação nos jogos da classificação indicativa de faixa etária.

Mas eu ainda era um moleque, não estava preocupado com o futuro e só queria encontrar uma maneira de recolher meu queixo, que estava caído em algum canto do bar. Sinceramente, não sei quanto tempo fiquei ali assistindo os outros jogarem e desconfio até que nem cheguei a gastar uma ficha na máquina naquele dia. Eu só queria saborear o momento, absorver tudo o que existia de diferente em relação ao jogo de luta com o qual estava habituado, enquanto me espremia entre aqueles que estavam lá.

O que sei é que somente após várias partidas e troca de jogadores chegou a vez de um sujeito visivelmente mais velho que a maioria. Entre os sete personagens disponíveis, ele optou por um ninja vestido de azul, um guerreiro que eu já tinha notado sua familiaridade com o gelo.

Já no primeiro round ficou claro que aquele homem sabia o que estava fazendo, com seus golpes especiais destruindo o adversário. Então, quando o fim da partida chegou e duas enormes palavras escritas em sangue surgiram na tela, o que aconteceria seria uma mudança de paradigma gigantesca para mim.

Após uma sequência muita rápida de movimentos que ele realizou no controle e o aperto de um botão, o ninja azul desferiu um golpe no outro lutador, mas não um soco comum. Enquanto o corpo do personagem caía sem vida no chão, sua cabeça e coluna cervical permaneceram na mão daquele que depois eu descobriria se chamar Sub-Zero. Foi a primeira vez que vi um Fatality, foi o primeiro indicativo que recebi sobre videogames não serem coisa (apenas) de criança.

Contudo, continuar me aventurando por aquela “terra de ninguém” era algo que, na melhor das hipóteses, poderia me render uma bronca histórica. Assim, tive poucas chances de jogar o Mortal Kombat, algo que só mudaria em setembro daquele ano. Foi quando a Midway realizou o sonho de muita gente ao trazer para os consoles o jogo que já carregava consigo uma legião de fãs.

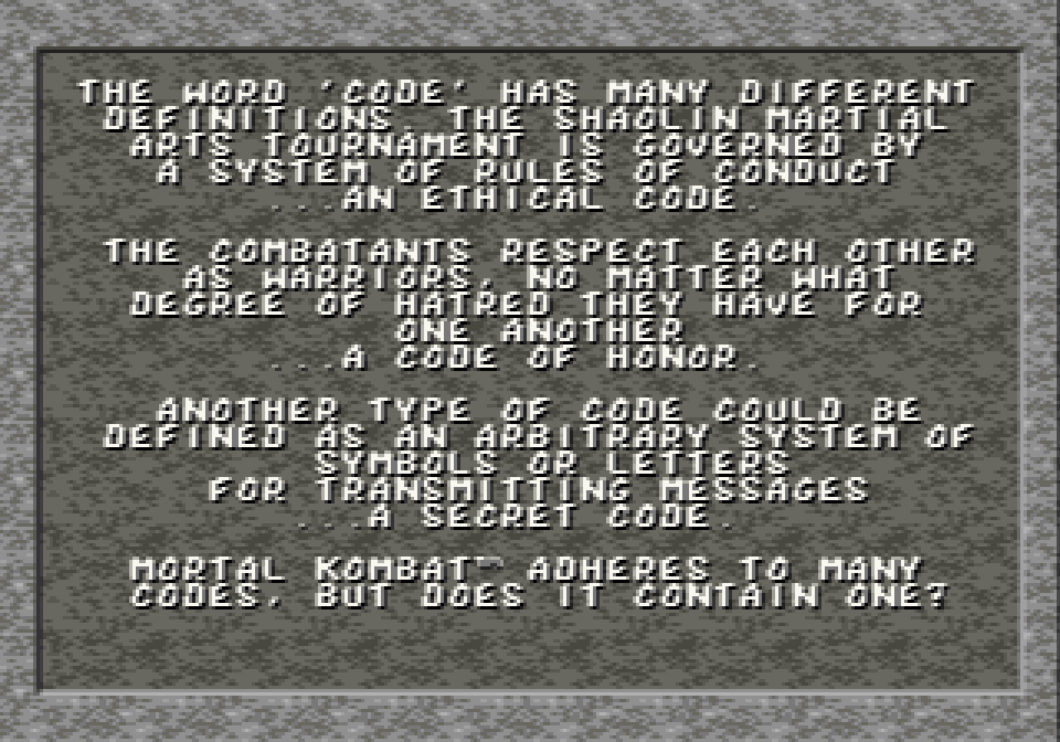

No entanto, devido algumas pessoas estarem incomodadas com a violência presente naquele jogo, as adaptações para o Mega Drive e Super Nintendo sofrearam fortes censuras. A minha sorte é que eu teria acesso à versão mais parecida com aquela que tinha visto nos fliperamas, pois no console da Sega bastava apertar uma sequência de botões para desbloquear o sangue e os fatalities. Por causa disso, até hoje lembro do macete ABACABB.

Embora aquele cartucho tenha feito com que eu deixasse uma bela grana na locadora que frequentava, ele provavelmente me livrou de algumas confusões. Além disso, foi aquela adaptação que me permitiu realizar inúmeros campeonatos no conforto do meu lar, fortalecendo assim os laços de amizades com pessoas com as quais infelizmente perdi contato.

Por tudo isso, obrigado aos quatro sujeitos que deram início a esta lenda: o programador Ed Boon, os artistas John Tobias e John Vogel, e o compositor Dan Forden. E vida longa ao Mortal Kombat!